الفصل السادس

العودة إلى ألمنزل (الجزء الثاني) من كتاب: “البذرة التي تحوي الشجرة”

المسيح، واحة الصحراء

الحياة كالصحراء، وربما لا تكون ألبوادي إلا رمز لصحراء الحياة. و قد اختارعظماء الماضي الصحراء للصيام أو ليسكنوها. لعلّ عملهم هذا أعطاها نفحة من ألإزدهار والنمو ممّا حرّك فيها قدرات عجيبة تجعلها أكثر وفرة و خضارا.

وبالتأكيد، لا بدّ أنهم ساهموا في تحويل الحياة من ألعرّاء إلى واحة خضراء شاسعة.

منذ سقوط آدم، والإنسان يكافح بحثًا عن المساحات الخضراء، عن واحة أوعن منزل.

فإذا إردنا أن نتفهم مسيرة آدم بحثًا عن فردوسه المفقود، فمن الضروري الخوض في أصل كلمة “آدم” في اللغة العربية، إذ أنها تتألف من ثلاثة أحرف: آدم.

فالحرف الأول هو ألألف ( ا ) إنّه يمثّل الإنسان، الكائن الوحيد الذي يعيش بعمود فقري مستقيم؛ وحيث أن ألألف هو الحرف الأول من الأبجدية، فإن الإنسان “آدم” هو الألفا (Alfa)، أي بداية الخلق.

الألف (ا) وألرقم واحد (ا) والعمود ألفقري المستقيم للإنسان (ا)، لهم جميعاً نفس الشكل الرمزي.

الحرفان الآخران يتكونان من حرفيّ دال و ميم (دم) وهما يكوّنان كلمة دم. فمن هذا نستطيع أن نستنتج أن آدم هو “رجل الدم”، “إنسان الدم”، أي “الإنسان الأحمر”، لأن اللون الأحمر والدم يمثلان الكفاح وألنضال من أجل ألعيش وألحصول على ألخبز- للبقاء على قيد الحياة.

ومن هناك بدأت جائشة الدم تتلاعب في حياتنا، منذ قايين وهابيل.

في التقاليد العربية، غالبًا ما يتّم الخلط بين النبي ألياس والخِضر، أي الرجل الأخضرالذي يأتي من أجل الكائنات ألمختارة، لِتعليمهم علم الحياة البنّاء في نموهم الدائم.

النضال والوفرة (الأحمر والأخضر) يسيران معًا، لأنهما متضادان ومتكاملان.

دعونا نرى كيف أن اللونين الأحمر والأخضر مكمّلان لبعضهما البعض.

في تجربة الفيزياء، عند تركيزنا النظر لبضع ثوان على دائرة مطلية باللون الأخضر، ثم النظر بعيدًا إلى ورقة أخرى بيضاء تمامًا، نُلاحظ ظهور دائرة باهتة من اللون الأحمر.

و إذا كررنا التجربة بدائرة مرسومة باللون الأحمر، نلاحظ ظهوراللون الأخضرعلى الورقة البيضاء. فيمكننا أن نستنتج أن هذين اللونين متعاكسين ومتكاملين. هما مولِّدان لِبعضهما البعض وأنّ أللون ألابيض هو ألوسيط بينهما.

هكذا أيضًا، النضال والوفرة يسيران معًا ويولّدان كل منهما الآخر.

آدم، الرجل الأحمر، رمز كل إنسان يكافح من أجل تطوره، يبحث عن الوفرة، وألتي لا يجسّدها إلّا الرجل الأخضر (الخضر) الذي ما بات نائماً في داخله.

الإنسان يبحث و يبحث، إنه لا يتوقف عن ألبحث؛ لكنه يحتاج أولاً أن يعرف ما هو يسعى إليه حقًا.

يبحث الإنسان عن واحة وعن منزل حقيقي؛ هو يبحث عن تكملة للونه الأحمر و يفتش عن نهاية لكفاحه و نضاله. إنه يعمل ليجد نفسه في ألعالم الأخضر.

قال يسوع: “للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه”.

الإنسان، أسمى الكائنات وأكثرها ذكاءً، ليس له منزل.

الطيور لها أعشاشها وجميع الحيوانات راضية عن منازلها على الأرض. إذ أنهم غير قادرون على ألتفكير، ليس لديهم ضمير أو ذكاء مثل الإنسان.

فهو الكائن الوحيد الواعي الذي يدرك أن الحياة نفسها زائلة، لذلك يرى أن الأرض ليست مكان إقامته الحقيقي، فهي ليست موطنه. إنه لا يتجذر بالتمام منها ولا يجد فيها منزله؛ لأنه يعرف، بطريقة أو بأخرى، أنه لا ينتمي بالكامل إلى هذا العالم.

هذه الإقامة المؤقتة لا ترضيه.

عندما يأتي الإنسان إلى هذا العالم، يبدو و كأنه يأتي من خارجها، أو من كونٍ آخر. فهو يمر بهذه الحياة كغريب؛ ربما كمتطفل إذ إنه لا يتماثل كليّاً معها. فنفسه تسعى إلى منزل أكثر ديمومة. منزل أبدّي وغيرعابر. ذكاءه لا يكتفي بالأعشاش أو بالجحور، كما تفعل الحيوانات. فهو الوحيد من بين الكائنات الحيّة الذي يرفض قبول الموت كعملية طبيعية، لأنه يدرك أن هناك شيئًا ما وراء الحياة نفسها.

فبهذا ألإحساس، لربما عن غير وعي، تنشأ روحانيته. و ينطلق للبحث عن واحة حيث يمكنه أن يسند فيها ذاته ليشعر أنه في منزله الحقيقي. في الواقع، ألروحانية تبدأ عندما يعلم المرء أن بيوت هذا العالم ليست إلّا سراب وأوهام، وأن الإنسان ليس إلّا مجرد عابر سبيل على هذه الأرض.

كل مسيرة ألإنسان الروحية تكمن غايتها في ألوصول إلى دار ألأمان. فالمنزل عبارة عن ألمكان ألذي يرتاح الإنسان فيه عندما يكون مضطربًا، و حيث تستعيد روحه حيويتها عندما تكون عاجزة، وحيث يحاول إصلاح حياته عندما تكون مضطربة ولا نظام فيها- أي عندما تكون فوضوية و حمراء. إن جهاد آدم هو جهاد كل إنسان حيث تكمن فينا جميعاً هذه ألتوترات وهذه ألزعزعات ألداخلية.

فمنزل الإنسان ألحقيقي ليس في مساحة ألجسد؛ لأن الجسد وحده هو الذي يولد من الجسد ويحتاج إلى مساحة في هذا العالم. لكن النفس لا تولد من الجسد، إنها تولد من عالم آخر ألا وهوعالم الحب.

فقوتُها يأتي من منزلٍ آخر ويفيض من بُعدٍ أسمى: ” إذ، إنّ موطن ألنفس موجود في الروح.” فهي تحتاج أن تتلقى الحب وتتغذى به، تمامًا كما يفعل الطفل عندما تحمله أمه.

هذا الحب الذي يجلب “ملء الحياة” هو مصدر المحبة الذي يكوّن ألطفل يسوع داخل كل إنسان.

إن بذرة الحب تخص ألجميع وهي ليست فقط ليسوع. فالمسيح هو منبع المحبة ألاول ألمغروس في كل إنسان وهو مبدأ الحب الذي يسكن فينا؛ ولهذا وُلد في مغارة. فكلمة “بيت لحم” ترمز المغارة الموجودة في جوف ألإنسان؛ أي ألمنزل ألداخلي الذي نبحث عنه، كما فعل يوسف ومريم عند ولادة ألطفل يسوع؛ فقد راحوا يبحثواعن هذا ألجوف ألذي تمثّل في ألمغارة.

أمّا عبارة “بيت لحم” فهي ترمز إلى ألجسد ألمكوّن من أللحم والعظام.

لا يكفي أن يُولد الإنسان من الجسد. عليه أن يُولد مرة أخرى كي يجتاز صحراء حياته و يتفوق على مصيره ألذي ورثه من أبيه آدم في ألجسد، و حتى يعتلي على كفاحه و نضاله ألمترسّخ في”عالم ألدم”.

عند ولادته الأولى، لم يكن لدى الإنسان أي خيار. فقد كان دون أي وعي؛ كان طفلاً و لم تكن له أيّ مسيرة في حياته لِتوفّر له ألقدرات ألكافية ليتخذ قرارأً مناسباً لحياته.

أمّأ الولادة الثانية فهي الولادة الوحيدة التي هو قادر على أن يختارها.

في الولادة الأولى، يولد الطفل في العالم المادي؛ يتغذى لمدة تسعة أشهر بدم أمه، ثم يغذي نفسه بحليب ثدييها، حتى يتمكن فيما بعد من تناول ألغذاء الأخضر. الولادة الأولى لها طابع بدائي وهي أقرب إلى ألحيوان.

أمّا، إذا أردنا أن نقارن ألولادة ألأولى خلال ألازمنة ألعابرة، نرى أن آدم كان هو ألجنين ألأول في رحم التاريخ إذ هو يمثّل الرجل المناضل (رجل الدم) والذي راحت سلالاته تتغذى على مدى ألأجيال من دم أمنا الأرض.

الولادة الثانية هي ملائكية وتؤدي إلى الحمل على مستوى آخر- متجذر في الوعي الروحي. ويكون فيها آدم رمز كل إنسان في طريق عودته إلى موطنه الحقيقي- أي إلى واحة الحياة عند مجيء الطفل يسوع ليسكن فيه؛

وعندها يبدأ ألتاريخ دورة جديدة حيث محورها يكون أللون ألابيض، وألذي يرمز إلى أقصى معايير ألطهارة؛ علماً أن الأبيض هو الرابط بين الأحمر والأخضر. فالأبيض هو حليب ثدي ألأم ألذي يصنع فينا لغة السلام، هوألثلج النقي في عيد الميلاد و كلاهما- سلام ونقاوة- يحملان بنا و يحملاننا لِخصب و تغذية ولادتنا ألثانية. فالأبيض هوألوسيط الذي يسبق الوفرة، وألذي يهيئ ربيعنا الموجود في ألعالم ألأخضر.

ففي هذه المرحلة ألمرتكزة على أللون ألابيض- وهي الرابط بين الإنسان والله- يتغذى الطفل يسوع ألمتمثل فينا من حليب الأم الكونية ومن ألصفاء ألبيضاوي المنبثق من حمامة الروح القدس. فالطهارة، بنقاوتها ألمطلقة، تأخذ مكانها في آدم لينزع ألدم من إسمه و لِيخلع لباس اللون الأحمر من رحم التاريخ؛ لِتعطي أيضاً دوراً للطفل يسوع؛ راجيةً أن يتجسد نوره فينا؛ على أمل، أن تُعبّرعطاياها وهِبات الروح القدس فينا.

فعلى الطبيعة الدنيوية أن تموت، لِتفسح مجالاً للروح.

إن ألعودة إلى منزلنا الحقيقي تتجلى عندما يتمكن ملاكنا إلتهام ألحيوان ألمنغرز في داخلنا. عندها، يعلن هذا الملاك ولادة كائن جديد، له كل ألإمكانيات أللازمة لٍتحرير ألنفس من قيودها و تحريكها من جمودها ألأزلي .

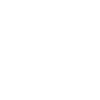

ففي بداية الخلق، وُلدت المرأة بأعجوبة من رجل. وُلدت حواء من آدم وكان هناك هبوط من عالم ألصحوة إلى عالم ألغريزة. الخطيئة لم تنبع من الجنس إنمّا من عدم ألتعرف ألصحيح له وألتحكّم به كما يجب. فالجنس هو قاعدة ألنفس، و فيه تكمن طاقات عظيمة خلّاقة. فمن عدم ألإكتراث لمعرفة جوهره صُنعت ألخطيئة، حيث راح المرء يتصرف بغريزته كما يشاء.

ومن هنا، في عدم ألتحكم بالغريزة، جُبلت دائرة النضال والكفاح من أجل عيش ألإنسان؛ للحصول على خبزه، من عرق جبينه، ولبقائه على قيد الحياة؛ وهذا ما نستطيع أن نسميه بعالم آدم.

وعلى النقيض من ذلك، في بداية التقويم الجديد “للعصر المسيحي”، عكَسَ الكون قُطبيته، ووُلد رجل بأعجوبة من امرأة. وُلد يسوع من مريم؛ مما سنح للعالم ألتعرف على ألقدرات ألمعقولة للتحكم بالغريزة. فمريم و يسوع كانا رمز ألطهارة ولم تتمكن ألغريزة أن تلعب دورها في تدنيسهما. إنما وجودهما في هذه ألدنيا كان عبرة ومثلاً اعلى لكل ألجنس ألبشري؛ حيث بهما انتهضت ألغريزة وارتقت؛ لترتفع إلى عالم ألصحوة مهيئة للجميع مسيرة جديدة في سبيلها إلى ألعالم ألأخضر.

وهكذا يحقق المسيح الهدف في عمله ألعظيم، عند إغلاقه الثغرات ألمفقودة بين عالمي ألنور وألغريزة.

فالأفعى التي أغوت حواء، إنتهى دورها عند مجيء مريم. و في هذه المرحلة الجديدة، تتجثم تعاليم المسيح في تعريف الإنسان على طاقاته وهباته ألربانية، لِتحثّه على العمل على عالمه ألداخلي؛ مبدلةً بصيرته من ألخارج إلى ألداخل. فالجهاد ألحقيقي ليس في ألخارج، وألنضال لا يكمن فقط على توفير ألغذاء للجسد؛ فخبز ألحياة أهم من كل شيء؛ و يعتمد على تغذية ألنفس في بنائها ومعرفتها، وألعمل على الغريزة في ألأخذ بإمكانايتها الجنسية نحو ذكاء أعلى و نحو بصيرة أسمى. و فيها، في عالم النفس، يكون الحب هو ألمحورألاساسي للإنسان ويكون بمثابة سلاحه ألجديد؛ فهو قادرعلى تحقيق أعجوبات تعجز قوّة السيف ألدامية عنها. و في هذه الكيمياء المتعالية، في إقتحام أنفسنا، نقترب من دار ألأمان و نتقرّب من ربِّنا.

ففي هذا العصر الجديد، لا يحتاج ألإنسان تنمية عضلاته من أجل الحروب الكبرى؛ إنما قدراته لا تكتمل إلّا في سعة قلبه، عند إنتصاره على حروب نفسه.

سيأتي زمن، ينأى فيه الإنسان بنفسه عن موطن هذا العالم، الذي ليس هو إلّا مجرد ممر. حينها، سيكون مستعدًا لاستيعاب عالم جديد متوفر ألإخضرار؛ حيث يكون ألسلام ألمحور ألاساسي للعيش فيه.

قال يسوع لنيقوديموس: “إن لم يولد أحد من جديد لا يستطيع أن يرى ملكوت الله”.

سأل نيقوديموس، “كيف يمكن للرجل أن يولد وهو شيخ؟ هل يدخل بطن أمه ويولد؟ ” فاجاب يسوع: “ان لم يولد احد من الروح لا يقدر ان يدخل الملكوت. المولود من الجسد هو جسد والمولود من الروح هو روح”.

الولادة الثانية هي ولادة الروح، وهي تتم على مستوى آخر؛ ألا وهو الوعي ألمنبثق من يقظة ألروح.

في هذه ألصحوة، يدرك الإنسان أنه أبدّي، وأن هناك قوى سماوية تدعمه وانّه ليس وحيداً في عالميه، ألدنيوي و الروحي.

و في هذه ألصحوة، هناك يقين أن ألنجوم تتألق له دائمًا؛ هناك ملائكة ومجوس يأتونه من بعيد لِيقدموا له كنوز ألذهب واللبان وألمر.

وهناك أحضان يوسف ومريم؛ و ثور وحمار يدفئانه في مذوده. ألحمار ينفخ بالحكمة والثور يعلن عن عهد جديد من الخصوبة.

نعم، بواسطة الصبر والخصوبة يمكننا بناء حدائق خضراء في تربة قاحلة؛ حيث لا تُوجد إلّا ألحدائق، ولا مكان للصحراء فينا.

المسيح هو ألواحة وهو ألمنزل ألمرتجى في أنفسنا.

فمن الضروري العمل على مبدأ المحبة فينا، حتى تبزغ شمس ألروح من مصدرها أللانهائيّ لتغمرألنفس بكل ما تحويه من ضياء.

فهناك طفل يعلمّنا أن نولد بلا منزل…

هو وُلد في مغارة، و يُعلمنا أن بيوت هذه ألدنيا ليست إلّا أوهام و سراب.